高くなってしまう要因

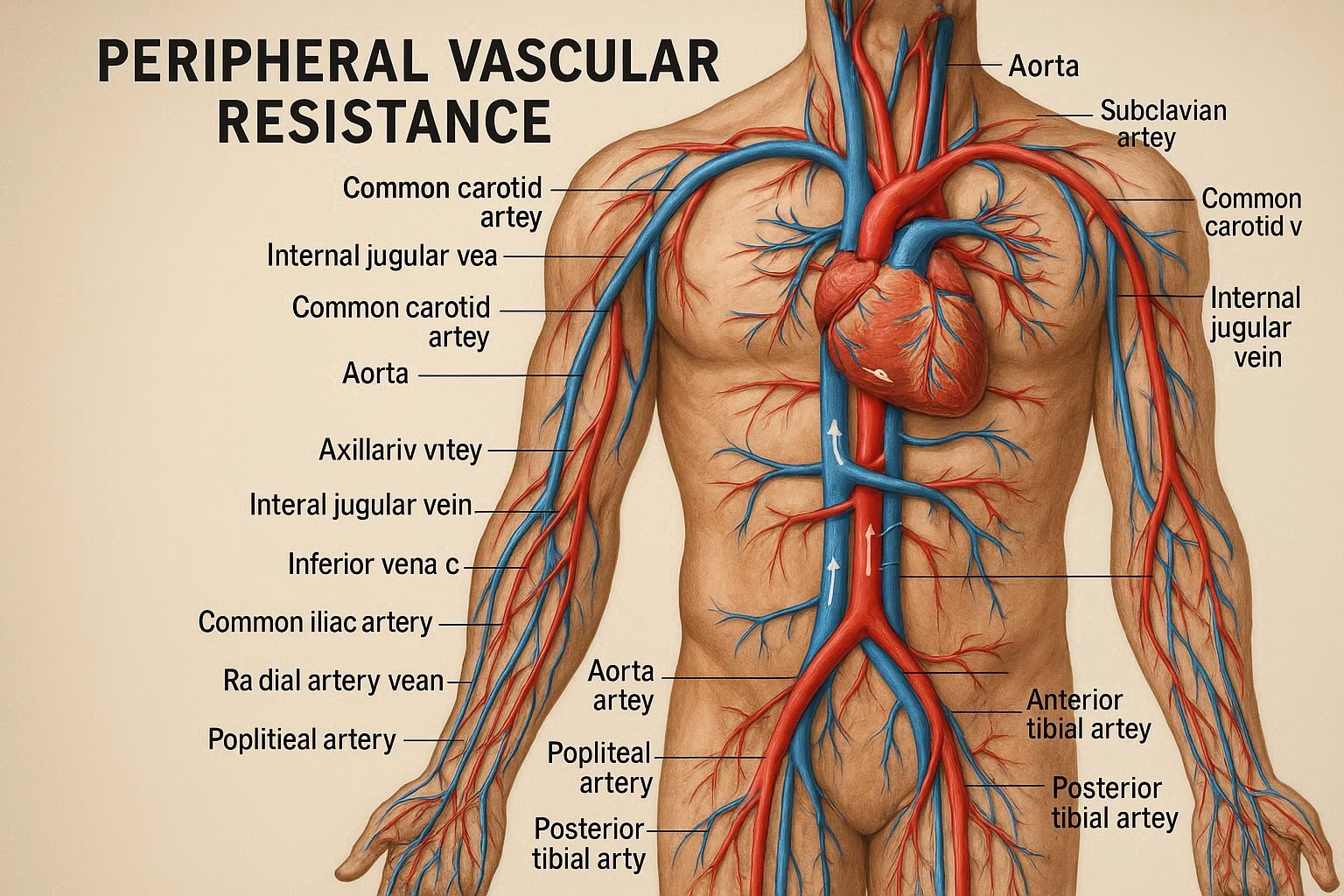

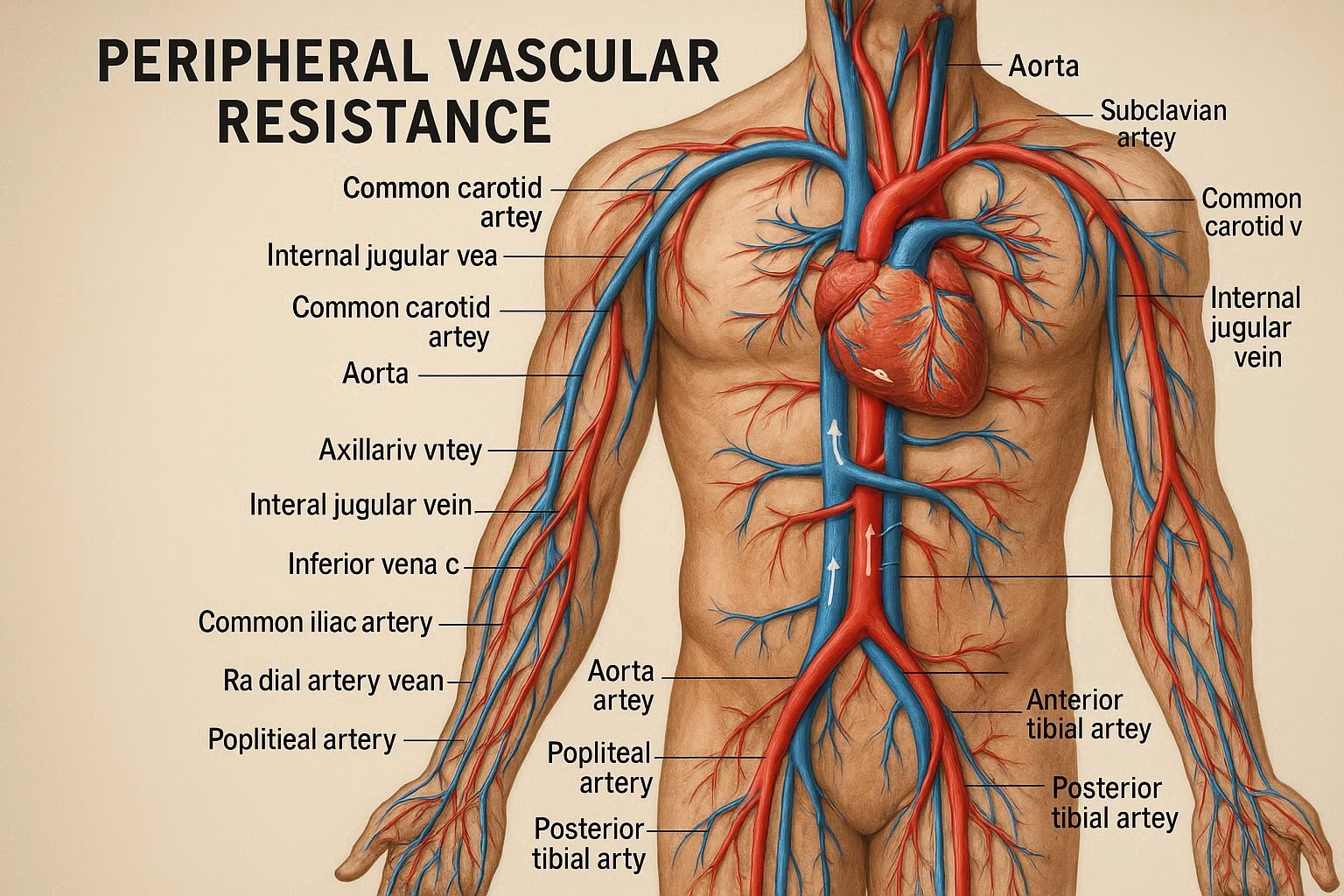

高くなってしまう要因 末梢血管抵抗 を下げて血圧安定 今日からできる血管を柔らかくする方法

末梢血管抵抗 を下げて血圧安定 今日からできる血管を柔らかくする方法について紹介します。「血圧が高い」原因の多くは、心臓から遠い体の隅々にある末梢血管の抵抗(末梢血管抵抗)が高まっていることにあります。血管が硬く、狭くなることで血流が悪くな...

高くなってしまう要因

高くなってしまう要因  高くなってしまう要因

高くなってしまう要因  高くなってしまう要因

高くなってしまう要因  高くなってしまう要因

高くなってしまう要因  高くなってしまう要因

高くなってしまう要因